Vous savez comment on appelle un Noir avec un doctorat ? Un nègre ! (Malcolm X)

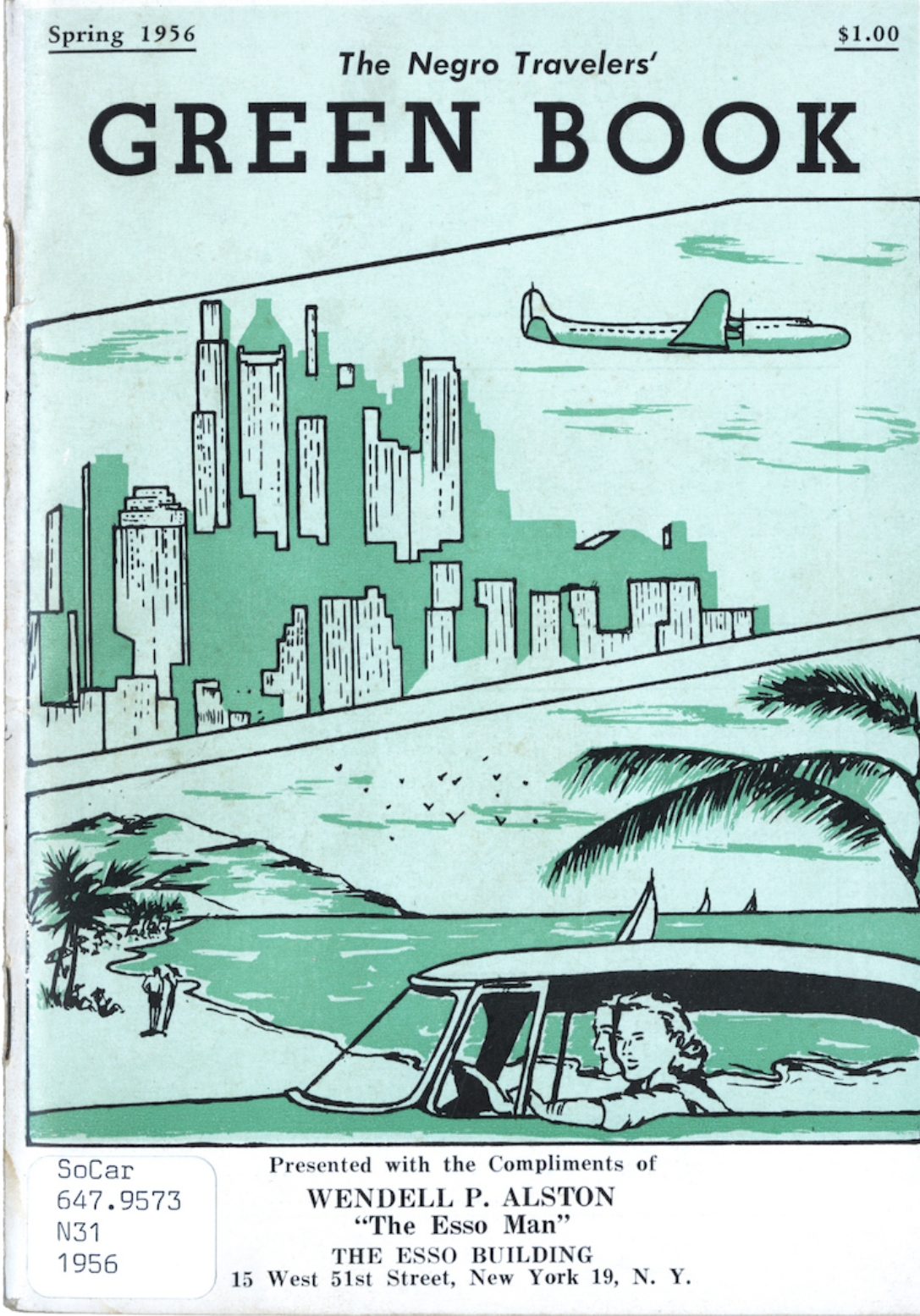

Sylvie Laurent, professeure à SciencesPo, spécialisée dans les questions sociales et raciales aux États-Unis est interrogée par Ilyass Malki dans Zero de conduite sur le film Green Book, récent Oscar du meilleur film, vaguement basé sur la tournée effectuée par un pianiste virtuose noir et son chauffeur et garde du corps italo-américain dans le Sud profond de 1962. Extraits.

« On ne peut pas comprendre le film si on ne comprend pas ce qu’était l’Amérique de l’époque. On vivait alors sous les lois Jim Crow, héritées du XIXe siècle. La ségrégation raciale était légale, tolérée et normalisée dans le Sud des États Unis, et plus particulièrement dans ce qu’on appelle le Deep South…

… Les lois Jim Crow avaient instauré un véritable apartheid, qui séparait les Noirs des Blancs. Dans ce contexte la vie des Noirs américains était une vie de menace, de violence et de terreur. Ils étaient obligés de vivre littéralement à l’écart. Tout ce qui était perçu par les Blancs comme une transgression de cette frontière, physique et sociale, pouvait susciter une menace physique. Se retrouver au mauvais endroit, prendre le mauvais bus pouvait provoquer la mort »…

La schizophrénie des notables du Sud est bien mise en avant : le pianiste Don Shirley à la fois invité d’honneur et paria, n’utilisant pas les mêmes toilettes que les Blancs.

« Cet aspect du film est très intéressant. Il rappelle la vie d’une artiste comme Joséphine Baker. Grande star en Europe, elle tournait dans les plus grandes salles de France et d’Angleterre, mais était considérée comme une « simple Noire » lorsqu’elle retournait dans son Missouri natal.

Aux yeux de l’Amérique blanche raciste, peu importait le statut et la classe sociale, vous demeuriez lié à votre race, votre couleur de peau. Même les Noirs américains avec le plus de prestige et de respect étaient réduits à leur couleur de peau. Malcolm X résumait ça par une blague amère : « Vous savez comment on appelle un Noir avec un doctorat ? Un nègre ».

« Quant à ce qui nous apparaît comme de la schizophrénie, cela n’était pas ressenti comme cela à l’époque. La ségrégation et le racisme étaient la norme, la tradition » comme le dit un personnage dans le film. Quand tout le monde respecte une norme, nul ne ressent le besoin de la justifier.

Il y a cependant deux points intéressants à soulever sur cette question : on accepte les Noirs dès lors qu’ils restent à leur place. On observe peu ou prou la même chose aujourd’hui avec le rap : la population blanche accepte et consomme la culture noire, dès lors que celle-ci correspond à l’image qu’elle s’en fait. Même au Sud des États-Unis, les Blancs sont friands de voir des Noirs se produire sur scène, tant qu’ils restent « à leur place » et valident les clichés.

Tous les grands artistes noirs de la deuxième moitié du siècle, de Ray Charles, à Aretha Franklin qu’on entend dans le film, se sont produits dans le Sud. Le spectacle du Noir est la définition même du racisme : le nom de Jim Crow vient d’ailleurs d’un personnage joué par Thomas Rice, acteur blanc, dans un spectacle de « blackface ». Le problème apparaît dès lors qu’une personne tente de transgresser les interdits sociaux, de secouer le joug de cette assignation. On attend des Noirs qu’ils se produisent pour divertir les Blancs, et qu’une fois la représentation finie, leurs corps reviennent sagement à la place qui leur est attribuée ».

Les tentatives de Don Shirley de chercher à s’échapper à sa condition de Noir n’est pas spécifique à cet époque.

« Il y a des textes d’Aimé Césaire qui évoquent cette question et expliquent que certains Noirs, à force de jouer avec « le chapeau du Blanc », ont fini par le revêtir et se penser blancs eux-mêmes. À partir du moment où vous évoluez dans une société raciste, qui vous assigne une place inférieure, une partie de vous cherche à se débarrasser du stéréotype. Faire « comme les Blancs », comme le fait Don Shirley d’une certaine manière, est une quête de reconnaissance ».

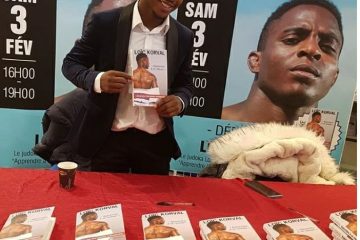

La machine Hollywoodienne fait de Don un être esseulé. Shirley, ici au mariage d’un de ses frères Maurice, s’est toujours opposé au film de son vivant. « Peu importe ce qu’ils me disent maintenant, je n’aurai aucun contrôle sur la façon dont je suis décrit. ‘ »

Le film s’inscrit dans le sillage d’une vague de films qui ont exploré l’histoire de la discrimination.

« Get Out d’abord, qui revisite d’ailleurs la mémoire du Sud raciste comme Green Book : sur les routes du Sud. Tout le monde a beaucoup parlé de ce film, de cette nouvelle forme de ségrégation subtile subie par les Noirs-américains. Le deuxième c’est Moonlight, qui parle en plus d’homosexualité… Enfin, le dernier, qui n’est pas un film politique, c’est Black Panther. À la manière du Green Book originel, ce blockbuster a été un véritable outil d’identification et un facteur d’auto-détermination pour les Noirs américains ».

Le vrai Dr Shirley, « l’inadapté »

Donald Waldridge Shirley est né à Pensacola, en Floride, le 29 janvier 1927. Ses parents sont tous deux originaires de la Jamaïque.

À 18 ans, il débute en tant que pianiste professionnel. Comprenant que sa carrière se heurterait aux réalités de l’Amérique suprématiste blanche, il fait accréditer l’idée de sa naissance à Kingston et y ajoute un parcours d’étudiant en Europe afin de se rendre « acceptable ».

Ami avec le leader des droits civils Martin Lutter King, le Dr Shirley porte un intérêt à l’élévation du peuple afro-américain, loin de la vision du film qui privilégie la thèse d’un Noir dont la rédemption réside dans la découverte de la culture noire et du peuple noir par un sauveur blanc.

No Comment